Alih-alih teknologi penyimpanan dan penangkapan karbon atau carbon capture storage (CCS) memperpendek usia penggunaan energi fosil. Justru teknologi yang telah gagal di sejumlah negara bakal memperpanjang pemanfaatan energi fosil di Indonesia.

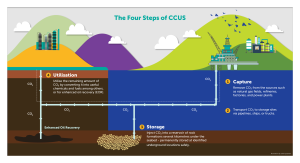

Teknologi ini sudah dikembangkan sejak 1970-an lalu, namun sebetulnya penggunaan CCS bukan untuk mengurangi emisi. Tetapi dipakai untuk meningkatkan perolehan minyak dan gas atau Enhanced Oil Recovery (EOR) atau dalam bahasa Indonesia peningkatan pemulihah minyak. Cara kerjanya carbon yang telah lepas ditangkap, lalu disuntikkan ke ladang minyak yang tidak lagi beroperasi untuk meningkatkan jumlah minyak mentah yang diekstraksi.

“Praktek ini justru mendorong peningkatan produksi bahan bakar fosil,” kata Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional, Dwi Sawung, Senin, 29/7/2024 dalam diskusi Bagaimana CCS/CCUS Memperburuk Krisis Iklim dan Memperpanjang Derita Rakyat di Jakarta Selatan.

Kata Sawung, kondisi ini justru semakin meningkatkan kembali produksi minyak mentah dan gas di ladang bekas. Tentu ini semakin memperpanjang usia penggunaan bahan bakar fosil yang menyebabkan emisi karbon bertambah. “Karena lebih dari 80 persen proyek CCS digunakan untuk EOR atau EGR (Enhanced Gas Recovery),” jelas Sawung.

Tak terkecuali, Provinsi Aceh juga telah mengambil peran untuk menggunakan teknologi CCS tersebut di bekas ladang minyak PT Arun di Aceh Utara. Produksi Minyak dan Gas (Migas) di sana sudah berhenti beroperasi, karena cadangannya sudah berkurang. Lokasi itulah sekarang sudah ditetapkan menjadi tempat menyimpan carbon oleh pemerintah.

Bahkan pemerintah Aceh melalui PT Pembangunan Aceh (Pema) dan Carbon Aceh Pte Ltd sudah melakukan joint venture agreement (JVA) atau perjanjian usaha patungan untuk proyek CCS di lapangan Gas Arun, Aceh Utara. Sehingga terbentuk perusahaan PT Pema Aceh Carbon (PAC) yang saat ini sedang dilakukan studi kelayakan untuk mengelola CCS di Ladang Arun.

Dikutip dari laman website Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Mahdi Nur menyebutkan, lapangan-lapangan gas yang belum dikembangkan dengan kandungan CO2 tinggi di Aceh dapat pula dikomersialkan sehingga dapat meningkatkan produksi gas di Indonesia dan juga lapangan migas di negara lain sekitar Indonesia, seperti Vietnam, Thailand, dan Singapura.

Dalam catatan sejarah sejak 1970-an muncul CCS dan Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)- yang fungsinya 80 persen penggunaan untuk meningkatkan produksi minyak mentah dari bahan bakar fosil. Sawung menyebutkan, teknologi ini merupakan akal-akalan perusahaan energi fosil untuk memperpanjang usia pemakaian energi kotor di tengah gencar kampanye beralih ke energi bersih untuk mengatasi krisis iklim global.

“Teknologi ini tidak menghentikan minat pemain industri fosil untuk menggunakannya, karena teknologi ini bisa dipakai sebagai dalih mereka,” tegasnya.

Semangat mengembangkan CCS/CCUS ternyata bertentangan dengan semangat Paris Agreement atau Perjanjian Paris. Salah satunya yang tertera dalam peta jalan Badan Energi Internasional pasang target untuk menahan peningkatan suhu global dibawah 1,5 celsius, lalu penggunaan bahan bakar fosil turun sebesar 25 persen pada tahun 2030, lalu meningkat menjadi 80 persen pada tahun 2050.

Berdasarkan Perjanjian Paris tersebut, keberadaan CCS/CCUS yang penggunaannya 80 persen untuk mengekstraksi migas di ladang bekas. Tentu semakin memperunyam rencana transisi energi menuju energi bersih di Indonesia. Seharusnya bila berpatokan pada perjanjian tersebut tidak dibesarkan memperpanjang nafas industri fosil di Nusantara.

“Jadi dengan menerapkan teknologi CCS/CCUS, industri bahan bakar fosil masih akan terus meneruskan operasi-operasinya. Mereka akan bersandar pada perhitungan-perhitungan penyerapan karbon yang sudah terbukti gagal di masa sekarang,” jelasnya.

Indonesia sendiri Kementerian ESDM menyebutkan setidaknya 16 proyek CCS/CCUS akan dijalankan, termasuk pada gas baru seperti Blok Masela. Presiden Jokowi juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Regulasi ini telah terbuka peluang besar industri fosil mendapat dukungan insentif lebih besar dari pemerintah untuk menerapkan teknologi ini.

Parahnya lagi, Perpres tersebut diperbolehkan impor karbon dari luar negeri untuk diinjeksi di Indonesia. Contohnya, PT Arun di Provinsi Aceh yang hendak dijadikan CCS/CCUS dapat mengimpor karbon dari Singapura, negara yang banyak menghasilkan karbon. Lalu karbon dari negara tersebut diinjeksi di PT Arun tersebut. Bahkan karbon dari beberapa negara lain, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam dan beberapa negara yang dekat juga berpotensi membuang limbah ke Serambi Mekkah.

Sawung menyebutkan, praktek membuang karbon dari satu negara ke negara lain semacam ini, tidak ubahnya bentuk lain dari kolonialisme limbah. Oleh sebab itu, ia meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan penerapan CCS/CCUS dalam kebijakan dan program transisi energi serta penanganan krisis iklim di Indonesia.[acl]