Suara mesin diesel meraung dari balik hutan lebat. Di balik semak dan perbukitan yang seharusnya senyap, para penambang ilegal sibuk menggali lubang demi lubang. Mereka tak berbicara banyak—hanya menunduk dan terus mengayuh alat, menggali tanah yang mereka yakini menyimpan emas. Tanah itu kini penuh luka, penuh lubang gelap yang tak hanya menganga di perut bumi, tapi juga di hati masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Di balik pesona hijau pegunungan dan kekayaan alam Aceh yang memesona, tersembunyi cerita suram tentang “lubang-lubang gelap” yang menganga. Mereka adalah tambang emas ilegal yang tersebar di sepanjang wilayah Aceh, atau yang kerap disebut “Tanah Rencong” oleh masyarakat lokal. Di sini, emas bukan hanya simbol kekayaan, tetapi juga petaka yang merenggut nyawa, merusak lingkungan, dan memicu konflik.

Sejak ditemukannya kandungan emas di beberapa wilayah Aceh, seperti Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dan daerah pegunungan dan sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) di Aceh, warga berbondong-bondong menjadi penambang. Awalnya, aktivitas ini dianggap sebagai berkah—cara cepat untuk lepas dari kemiskinan. Namun, seiring waktu, tambang-tambang liar bermunculan tanpa izin, pengawasan, atau standar keamanan.

Lubang-lubang tambang emas ilegal ini sering kali digali secara manual, dengan kedalaman mencapai 20 meter secara vertikal. Tanpa penyangga yang memadai, risiko runtuh selalu mengintai. Lebih parah lagi, lubang itu juga digali secara horizontal dengan jarak mencapai 30 meter, mereka keruk mengikuti urat emas yang berada di bawah tanah.

“Lubangnya gelap, saya pernah masuk ke lubang – baru 10 meter, rasanya mendengung dan panas,” kata sumber digdata.id.

Di lubang-lubang yang dalam dan sempit, udara tak lagi cukup untuk bernapas. Di sanalah kompresor menjadi nyawa para penambang. Mesin itu berdengung di permukaan, memompa udara melalui selang panjang ke dalam tanah, tempat satu atau dua orang menggali sendirian di kegelapan.

Satu kompresor bisa menyuplai oksigen untuk dua sampai tiga penambang. Tapi banyak yang menggunakan mesin tua atau modifikasi bengkel. Getarnya kasar, suara mesinnya meraung sepanjang hari, menandai kehidupan dan kematian dalam satu tarikan napas.

Di bawah tanah, di ruang sempit selebar tubuh, penambang harus fokus menggali sambil mendengarkan suara mesin di atas. “Untuk bernafas, penambang memasang kompresor, kalau mesinnya mati itu pertanda bahaya,” jelas sumber digdata.

Kawasan tambang emas ilegal di pedalaman Aceh ibarat pasar tanpa aturan. Di sana, ratusan penambang hilir-mudik membawa alat berat, karung-karung tanah, dan drum berisi air raksa. Terpal warna-warni membentang sebagai atap, bukan untuk berjualan, tapi untuk melindungi aktivitas ekstraksi emas dari terik dan hujan. Di sela-sela kebisingan mesin dompeng dan gelontoran air bercampur lumpur, transaksi terjadi—bukan rupiah ditukar barang, tapi emas ditukar risiko.

Ada yang datang sebagai buruh tambang, ada yang jadi pengepul, pemilik modal, penyedia logistik, hingga pemasok bahan kimia. Mereka membentuk ekosistem ekonomi liar, hidup berdampingan dalam satu tujuan: menggali emas, secepat dan sebanyak mungkin, sebelum aparat datang atau lubang runtuh.

Setiap hari ada transaksi berjalan, tapi bukan di toko atau meja kasir. Emas ditimbang di tangan, diuji dengan api, ditawar di bawah tenda. Semua berlangsung cepat dan tunai. Tapi risiko selalu membayangi: longsor, paparan merkuri, konflik antar kelompok, hingga razia aparat.

Meski begitu, para penambang tetap datang. Mereka menyebutnya “rezeki yang harus dikejar sebelum ditutup”. Bahkan sebagian menyebut kawasan tambang itu sebagai “pasar harapan”—tempat mereka berjudi dengan nasib.

“Kalau beruntung mereka bisa untung besar, terutama toke besar,” sebut sumber digdata lagi.

Di tenda-tenda kecil beralas terpal dan dinding plastik hitam, para penambang mengolah hasil galiannya. Batu-batu dan tanah yang diduga mengandung emas dihancurkan, lalu dicampur dengan air dan merkuri—logam cair berwarna perak yang bisa mengikat partikel emas.

Setelah campuran diperas, merkuri yang membawa emas akan membentuk gumpalan kecil seperti permen timah. Tapi proses belum selesai. Gumpalan itu masih harus dipanaskan di atas api, agar merkuri menguap dan emas murni tersisa.

Tak ada pelindung maksimal, atau Alat Pelindung Diri (APD) layaknya di perusahaan-perusahaan besar saat berada di ruang atau lokasi yang bisa membahayakan bagi kesehatan. Mereka hanya menggunakan masker biasa, tentunya di sekitar mereka, bau logam menyengat, dan tangan-tangan penambang sewaktu-waktu juga berpotensi terpapar merkuri – karena hanya menggunakan APD seadanya.

“Waktu dibakar yang ada merkuri (sumber sebut air raksa), biasanya dalam hutan dan jauh dari lubang tambang,” jelasnya lagi.

Setelah emas diambil, yang tersisa hanyalah lumpur kotor dan cairan beracun—limbah pembakaran merkuri yang pekat dan berwarna keperakan. Tapi tak ada tempat penampungan, tak ada pengolahan. Limbah itu langsung dibuang ke sungai terdekat, begitu saja.

Kendati tidak mereka buang secara langsung ke sungai, tetapi aliran kecil yang melintasi area lokasi pembakaran itu terhubung langsung ke sungai. Sungai yang dulunya jernih, kini keruh dan berbuih dan airnya mengalir hingga ke hilir yang berdampak negatif terhadap kesehatan untuk jangka panjang.

Celakanya lagi, bagi para penambang, sungai bukan hanya tempat membuang limbah, tapi juga tempat mandi, mencuci, bahkan kadang mengambil air minum. “Jadi sisa pembakaran itu dibiarkan saja, ada juga yang ditanam, tetapi sisanya juga bisa mengalir ke segala arah di hutan itu,” jelasnya.

Di balik tambang-tambang ilegal ini, terdapat jaringan yang terorganisir. Mulai dari toke (pemodal) lokal hingga sindikat yang menguasai distribusi emas ke pasar gelap, rantai pasok illegal Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga zat kimia berbahaya seperti merkuri yang dimainkan oleh mafia berseragam dan tak berseragam tumbuh subur bak jamur dimusim hutan. Tak susah bagi penyuplai mendapatkannya, mulus juga saat memasok barang ilegal itu ke lokasi tambang.

“Kalau ada razia, kami saling kasih informasi, sering ada bocoran, kalau pun ditangkap, setidaknya kami selamatkan merkuri saja,” jelasnya.

Tapi tidak setiap hari emas bisa ditemukan. Di banyak lubang, penambang hanya menggali lumpur basah dan batu keras selama berjam-jam tanpa hasil. Mesin tetap meraung, peluh tetap menetes, tapi karung-karung itu kosong dari kilau.

Ketika emas tak ditemukan, penambang mulai memaksakan diri menggali lebih dalam. Tanah yang semula keras mulai lembek karena air, dan lubang makin sempit karena ditopang seadanya. Itulah saat-saat paling berisiko.

“Banyak juga yang rugi, gak dapat hasil setelah buat lubang yang dalam,” jelasnya.

Sumber digdata lain bercerita, dia pernah rugi hingga ratusan juta saat lubang yang digali hanya menyisakan lumpur dan semua karung-karung pengangkut tanah kosong dari kilau. Nafsu membuka lubang baru, termotivasi keberhasilan sebelumnya berhasil meraup keuntungan mencapai Rp 1,2 miliar.

“Untungnya saya setelah menghabiskan modal hampir Rp 300 juta, saya berhenti, karena tidak dapat emas,” jelasnya.

Lubang-lubang tambang emas ilegal di Aceh bukan hanya tempat menggali harapan, tapi juga kuburan tak bertanda bagi banyak penambang. Tanpa struktur penopang yang memadai, tanpa standar keselamatan, tanah bisa runtuh kapan saja. Dan ketika itu terjadi, tak ada evakuasi cepat, tak ada tim penyelamat, hanya sekop dan tangan-tangan kosong yang berusaha mengorek tanah dengan panik.

Sumber digdata bercerita, tak sedikit para penambang liar itu terkubur hidup-hidup, tertimpa batu besar, atau kehabisan oksigen di dasar lubang sempit. Ironisnya, korban kebanyakan warga miskin yang hanya berharap upah agar dapur mereka berasap. Sedangkan pemilik modal (toke) yang membiayai operasional tambang kerap lepas tangan – tak bertanggungjawab atas kecelakaan itu.

Beberapa tahun terakhir, catatan media lokal dan laporan warga menyebut puluhan penambang tewas di berbagai titik tambang liar di Aceh—mulai dari Pidie, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Selatan hingga Aceh Tengah. Banyak yang tak tercatat resmi. Jenazah dibawa pulang diam-diam. Tak ada laporan polisi, tak ada penyelidikan.

Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh kurun waktu 2014 hingga 2024 lebih 15 penambang yang tewas dalam lubang, baik karena longsor, tertimbun batu hingga kehabisan oksigen saat sedang bekerja.

Korban tambang emas ilegal jarang masuk statistik resmi. Karena operasi tambangnya tidak sah, maka kecelakaannya pun tak tercatat sebagai insiden negara. Tak ada santunan, tak ada pertanggungjawaban.

Ironisnya, makin banyak korban jiwa, makin kuat bayangan bahwa emas itu memang penuh “tumbal”. Tapi di sisi lain, kemiskinan dan minimnya lapangan kerja membuat para penambang baru terus berdatangan. Lubang lama ditinggalkan, lubang baru dibuka, dan siklus kematian berulang.

***

Di jantung rimba Aceh, di mana hutan lebat seharusnya menjadi benteng terakhir kehidupan liar, kini terdengar deru mesin dan denting logam. Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), yang dulunya menjadi rumah bagi harimau, gajah, dan badak Sumatera, kini mulai terancam oleh aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

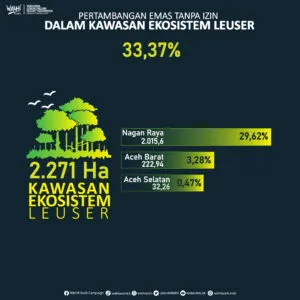

Dengan bantuan citra satelit dan perangkat lunak pemetaan, WALHI Aceh mengungkap bahwa PETI telah menyebar ke tujuh kabupaten di Aceh. Tidak hanya merambah hutan, tetapi juga merusak lahan pertanian, perkebunan, dan bahkan pekarangan rumah warga. Di beberapa tempat, lubang tambang menganga di tengah pemukiman, seolah-olah bumi sedang menguap dari bawah kaki penduduk.

Di Gunung Mersak, Kecamatan Kluet Tengah, para penambang menggali lubang vertikal sedalam 15 meter, lalu melanjutkan dengan terowongan horizontal. Untuk bernapas di kedalaman tersebut, mereka menggunakan mesin blower. Lubang-lubang ini, setelah ditinggalkan, menjadi perangkap maut yang mengintai longsor dan kecelakaan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, proses pemurnian emas di beberapa lokasi menggunakan merkuri, zat berbahaya yang dapat mencemari air dan tanah, serta mengancam kesehatan masyarakat sekitar. Sungai-sungai yang dulunya jernih kini keruh, membawa racun yang tak kasat mata.

Di Kecamatan Geumpang, alat berat mengeruk pasir dan batu dari sungai, menumbangkan pohon-pohon besar yang kemudian dibiarkan terbengkalai. Akibatnya, risiko banjir bandang meningkat, mengancam kehidupan masyarakat di hilir.

Data terbaru menunjukkan bahwa hingga Oktober 2024, luas area PETI di Aceh mencapai 8.107,65 hektar, meningkat 25 persen dari tahun sebelumnya. Sebagian besar aktivitas ini terjadi di lahan negara, termasuk hutan lindung dan hutan produksi. Kabupaten Nagan Raya menjadi wilayah dengan area PETI terluas di KEL.

Baca Juga: Keruk Emas di Benteng Ekologi (3)

Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, menyoroti lemahnya penegakan hukum dan kurangnya perhatian serius terhadap pengelolaan lingkungan. Ia menekankan perlunya regulasi yang jelas dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai wilayah pertambangan rakyat, agar aktivitas pertambangan tidak merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

Jika dibiarkan, PETI tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga kehidupan manusia yang bergantung pada alam. Sudah saatnya semua pihak bersatu untuk menghentikan kerusakan ini sebelum terlambat.[acl]

Baca Juga:

Tinta Merah KEL di Komisi IV DPRA

Bencana Hidrologi Ancam KEL (2)

KEL Kian Terancam, Mengundang Bencana Ekologi (1)